レオン・ウェルトに

子どものみなさん、ゆるしてください。ぼくはこの本をひとりのおとなのひとにささげます。でもちゃんとしたわけがあるのです。そのおとなのひとは、ぼくのせかいでいちばんの友だちなんです。それにそのひとはなんでもわかるひとで、子どもの本もわかります。しかも、そのひとはいまフランスにいて、さむいなか、おなかをへらしてくるしんでいます。心のささえがいるのです。まだいいわけがほしいのなら、このひともまえは子どもだったので、ぼくはその子どもにこの本をささげることにします。おとなはだれでも、もとは子どもですよね。(みんな、そのことをわすれますけど。)じゃあ、ささげるひとをこう書きなおしましょう。

(かわいい少年だったころの)

レオン・ウェルトに

1

ぼくが6つのとき、よんだ本にすばらしい絵があった。『ぜんぶほんとのはなし』という名まえの、しぜんのままの森について書かれた本で、そこに、ボアという大きなヘビがケモノをまるのみしようとするところがえがかれていたんだ。だいたいこういう絵だった。

そこでぼくは、ジャングルではこんなこともおこるんじゃないか、とわくわくして、いろいろかんがえてみた。それから色えんぴつで、じぶんなりの絵をはじめてかいてやった。さくひんばんごう1。それはこんなかんじ。

でもみんな、「どうして、ぼうしがこわいの?」っていうんだ。

この絵は、ぼうしなんかじゃなかった。ボアがゾウをおなかのなかでとかしている絵だった。だから、ぼくはボアのなかみをかいて、おとなのひとにもうまくわかるようにした。あのひとたちは、いつもはっきりしてないとだめなんだ。さくひんばんごう2はこんなかんじ。

それでぼくはしぶしぶべつのしごとにきめて、ひこうきのそうじゅうをおぼえた。せかいじゅうをちょっととびまわった。ちりをべんきょうして、ほんとやくに立った。ひとめで中国なのかアリゾナなのかがわかるから、夜なかにとんでまよっても、かなりたすかるってもんだ。

こうしてぼくは生きてきて、ちゃんとしたひとたちともおおぜいであってきた。おとなのひとのなかでくらしてきた。ちかくでも見られた。でもそれでなにかいいことがわかったわけでもなかった。

すこしかしこそうなひとを見つけると、ぼくはいつも、とっておきのさくひんばんごう1を見せてみることにしていた。ほんとうのことがわかるひとなのか知りたかったから。でもかえってくるのは、きまって「ぼうしだね。」って。そういうひとには、ボアのことも、しぜんの森のことも、星のこともしゃべらない。むこうに合わせて、トランプやゴルフ、せいじやネクタイのことをしゃべる。するとおとなのひとは、ものごとがはっきりわかっているひととおちかづきになれて、とてもうれしそうだった。

2

それまで、ぼくはずっとひとりぼっちだった。だれともうちとけられないまま、6年まえ、ちょっとおかしくなって、サハラさばくに下りた。ぼくのエンジンのなかで、なにかがこわれていた。ぼくには、みてくれるひとも、おきゃくさんもいなかったから、なおすのはむずかしいけど、ぜんぶひとりでなんとかやってみることにした。それでぼくのいのちがきまってしまう。のみ水は、たった7日ぶんしかなかった。

1日めの夜、ぼくはすなの上でねむった。ひとのすむところは、はるかかなただった。海のどまんなか、いかだでさまよっているひとよりも、もっとひとりぼっち。だから、ぼくがびっくりしたのも、みんなわかってくれるとおもう。じつは、あさ日がのぼるころ、ぼくは、ふしぎなかわいいこえでおこされたんだ。

「ごめんください……ヒツジの絵をかいて!」

「えっ?」

「ぼくにヒツジの絵をかいて……」

かみなりにうたれたみたいに、ぼくはとびおきた。目をごしごしこすって、ぱっちりあけた。すると、へんてこりんなおとこの子がひとり、おもいつめたようすで、ぼくのことをじっと見ていた。あとになって、この子のすがたを、わりとうまく絵にかいてみた。でもきっとぼくの絵は、ほんもののみりょくにはかなわない。ぼくがわるいんじゃない。六さいのとき、おとなのせいで絵かきのゆめをあきらめちゃったから、それからずっと絵にふれたことがないんだ。なかの見えないボアの絵と、なかの見えるボアの絵があるだけ。

やっとのことで、ぼくはその子にこえをかけた。

「えっと……ここでなにをしてるの?」

すると、その子はちゃんとつたえようと、ゆっくりとくりかえした。

「ごめんください……ヒツジの絵をかいて……」

ものすごくふしぎなのに、だからやってしまうことってある。それでなんだかよくわからないけど、ひとのすむところのはるかかなたで死ぬかもしれないのに、ぼくはポケットから1まいのかみとペンをとりだした。でもそういえば、ぼくはちりやれきし、さんすうやこくごぐらいしかならっていないわけなので、ぼくはそのおとこの子に(ちょっとしょんぼりしながら)絵ごころがないんだ、というと、その子はこうこたえた。

「だいじょうぶ。ぼくにヒツジの絵をかいて。」

ヒツジをかいたことがなかったから、やっぱり、ぼくのかけるふたつの絵のうち、ひとつをその子にかいてみせた。なかの見えないボアだった。そのあと、おとこの子のことばをきいて、ぼくはほんとうにびっくりした。

「ちがうよ! ボアのなかのゾウなんてほしくない。ボアはとってもあぶないし、ゾウなんてでっかくてじゃまだよ。ぼくんち、すごくちいさいんだ。ヒツジがいい。ぼくにヒツジをかいて。」

なので、ぼくはかいた。

「ちがう! これもう、びょうきじゃないの。もういっかい。」

ぼくはかいてみた。

「見てよ……これ、ヒツジじゃない。オヒツジだ。ツノがあるもん……」

ぼくはまた絵をかきなおした。

「これ、よぼよぼだよ。ほしいのは長生きするヒツジ。」

もうがまんできなかった。はやくエンジンをばらばらにしていきたかったから、さっとこういう絵をかいた。

「ハコ、ね。きみのほしいヒツジはこのなか。」

ところがなんと、この絵を見て、ぼくのちいさなしんさいんくんは目をきらきらさせたんだ。

「そう、ぼくはこういうのがほしかったんだ! このヒツジ、草いっぱいいるかなあ?」

「なんで?」

「だって、ぼくんち、すごくちいさいんだもん……」

「きっとへいきだよ。あげたのは、すごくちいさなヒツジだから。」

その子は、かおを絵にちかづけた。

「そんなにちいさくないよ……あ! ねむっちゃった……」

ぼくがあのときの王子くんとであったのは、こういうわけなんだ。

3

その子がどこから来たのか、なかなかわからなかった。まさに気ままな王子くん、たくさんものをきいてくるわりには、こっちのことにはちっとも耳をかさない。たまたま口からでたことばから、ちょっとずつ見えてきたんだ。たとえば、ぼくのひこうきをはじめて目にしたとき(ちなみにぼくのひこうきの絵はかかない、ややこしすぎるから)、その子はこうきいてきた。

その子がどこから来たのか、なかなかわからなかった。まさに気ままな王子くん、たくさんものをきいてくるわりには、こっちのことにはちっとも耳をかさない。たまたま口からでたことばから、ちょっとずつ見えてきたんだ。たとえば、ぼくのひこうきをはじめて目にしたとき(ちなみにぼくのひこうきの絵はかかない、ややこしすぎるから)、その子はこうきいてきた。「このおきもの、なに?」

「これはおきものじゃない。とぶんだ。ひこうきだよ。ぼくのひこうき。」

ぼくはとぶ、これがいえて、かなりとくいげだった。すると、その子は大きなこえでいった。

「へえ! きみ、空からおっこちたんだ!」

「うん。」と、ぼくはばつがわるそうにいった。

「ぷっ! へんなの……!」

この気まま王子があまりにからからとわらうので、ぼくはほんとにむかついた。ひどい目にあったんだから、ちゃんとしたあつかいをされたかった。それから、その子はこうつづけた。

「なあんだ、きみも空から来たんだ! どの星にいるの?」

ふと、その子のひみつにふれたような気がして、ぼくはとっさにききかえした。

「それって、きみはどこかべつの星から来たってこと?」

でも、その子はこたえなかった。ぼくのひこうきを見ながら、そっとくびをふった。

「うーん、これだと、あんまりとおくからは来てないか……」

その子はしばらくひとりで、あれこれとぼんやりかんがえていた。そのあとポケットからぼくのヒツジをとりだして、そのたからものをくいいるようにじっと見つめた。

みんなわかってくれるとおもうけど、その子がちょっとにおわせた〈べつの星〉のことが、ぼくはすごく気になった。もっとくわしく知ろうとおもった。

「ぼうやはどこから来たの? 〈ぼくんち〉ってどこ? ヒツジをどこにもっていくの?」

その子はこたえにつまって、ぼくにこういうことをいった。

「よかった、きみがハコをくれて。よる、おうちがわりになるよね。」

「そうだね。かわいがるんなら、ひるま、つないでおくためのロープをあげるよ。それと、ながいぼうも。」

でもこのおせっかいは、王子くんのお気にめさなかったみたいだ。

「つなぐ? そんなの、へんなかんがえ!」

「でもつないでおかないと、どこかに行っちゃって、なくしちゃうよ。」

このぼうやは、またからからとわらいだした。

「でも、どこへ行くっていうの!」

「どこへでも。まっすぐまえとか……」

すると、こんどはこの王子くん、おもいつめたようすで、こうおっしゃる。

「だいじょうぶ、ものすごおくちいさいから、ぼくんち。」

それから、ちょっとさみしそうに、こういいそえた。

「まっすぐまえにすすんでも、あんまりとおくへは行けない……」

4

こうして、だいじなことがもうひとつわかった。なんと、その子のすむ星は、いっけんのいえよりもちょっと大きいだけなんだ!

それで、せかい星はかせかいぎ、というところで、見つけたことをきちんとはっぴょうしたんだけど、みにつけているふくのせいで、しんじてもらえなかった。おとなのひとって、いつもこんなふうだ。

それで、せかい星はかせかいぎ、というところで、見つけたことをきちんとはっぴょうしたんだけど、みにつけているふくのせいで、しんじてもらえなかった。おとなのひとって、いつもこんなふうだ。でも、しょうわくせいB612はうんがよくて、そのときのいちばんえらいひとが、みんなにヨーロッパふうのふくをきないと死けいだぞ、というおふれを出した。1920年にそのひとは、おじょうひんなめしもので、はっぴょうをやりなおした。するとこんどは、どこもだれもがうんうんとうなずいた。

こうやって、しょうわくせいB612のことをいちいちいったり、ばんごうのはなしをしたりするのは、おとなのためなんだ。おとなのひとは、すうじが大すきだ。このひとたちに、あたらしい友だちができたよといっても、なかみのあることはなにひとつきいてこないだろう。つまり、「その子のこえってどんなこえ? すきなあそびはなんなの? チョウチョはあつめてる?」とはいわずに、「その子いくつ? なんにんきょうだい? たいじゅうは? お父さんはどれだけかせぐの?」とかきいてくる。

こうやって、しょうわくせいB612のことをいちいちいったり、ばんごうのはなしをしたりするのは、おとなのためなんだ。おとなのひとは、すうじが大すきだ。このひとたちに、あたらしい友だちができたよといっても、なかみのあることはなにひとつきいてこないだろう。つまり、「その子のこえってどんなこえ? すきなあそびはなんなの? チョウチョはあつめてる?」とはいわずに、「その子いくつ? なんにんきょうだい? たいじゅうは? お父さんはどれだけかせぐの?」とかきいてくる。それでわかったつもりなんだ。おとなのひとに、「すっごいいえ見たよ、ばら色のレンガでね、まどのそばにゼラニウムがあってね、やねの上にもハトがたくさん……」といったところで、そのひとたちは、ちっともそのいえのことをおもいえがけない。こういわなくちゃ。「10まんフランのいえを見ました。」すると「おおすばらしい!」とかいうから。

だから、ぼくがそのひとたちに、「あのときの王子くんがいたっていいきれるのは、あの子にはみりょくがあって、わらって、ヒツジをおねだりしたからだ。ヒツジをねだったんだから、その子がいたっていいきれるじゃないか。」とかいっても、なにいってるの、と子どもあつかいされてしまう! でもこういったらどうだろう。「あの子のすむ星は、しょうわくせいB612だ。」そうしたらなっとくして、もんくのひとつもいわないだろう。おとなってこんなもんだ。うらんじゃいけない。おとなのひとに、子どもはひろい心をもたなくちゃ。

でももちろん、ぼくたちは生きることがなんなのかよくわかっているから、そう、ばんごうなんて気にしないよね! できるなら、このおはなしを、ぼくはおとぎばなしふうにはじめたかった。こういえたらよかったのに。

「むかし、気ままな王子くんが、じぶんよりちょっと大きめの星にすんでいました。その子は友だちがほしくて……」生きるってことをよくわかっているひとには、こっちのほうが、ずっともっともらしいとおもう。

というのも、ぼくの本を、あまりかるがるしくよんでほしくないんだ。このおもいでをはなすのは、とてもしんどいことだ。6年まえ、あのぼうやはヒツジといっしょにいなくなってしまった。ここにかこうとするのは、わすれたくないからだ。友だちをわすれるのはつらい。いつでもどこでもだれでも、友だちがいるわけではない。ぼくも、いつ、すうじの大すきなおとなのひとになってしまうともかぎらない。だからそのためにも、ぼくはえのぐとえんぴつをひとケース、ひさしぶりにかった。この年でまた絵をかくことにした。さいごに絵をかいたのは、なかの見えないボアとなかの見えるボアをやってみた、六さいのときだ。あたりまえだけど、なるべくそっくりに、あの子のすがたをかくつもりだ。うまくかけるじしんなんて、まったくない。ひとつかけても、もうひとつはぜんぜんだめだとか。大きさもちょっとまちがってるとか。王子くんがものすごくでかかったり、ものすごくちっちゃかったり。ふくの色もまよってしまう。そうやってあれやこれや、うまくいったりいかなかったりしながら、がんばった。もっとだいじな、こまかいところもまちがってるとおもう。でもできればおおめに見てほしい。ぼくの友だちは、ひとつもはっきりしたことをいわなかった。あの子はぼくを、にたものどうしだとおもっていたのかもしれない。でもあいにく、ぼくはハコのなかにヒツジを見ることができない。ひょっとすると、ぼくもちょっとおとなのひとなのかもしれない。きっと年をとったんだ。

5

日に日にだんだんわかってきた。どんな星で、なぜそこを出るようになって、どういうたびをしてきたのか。どれも、とりとめなくしゃべっていて、なんとなくそういう話になったんだけど。そんなふうにして、3日めはバオバブのこわい話をきくことになった。このときもヒツジがきっかけだった。この王子くんはふかいなやみでもあるみたいに、ふいにきいてきたんだ。

「ねえ、ほんとなの、ヒツジがちいさな木を食べるっていうのは。」

「ああ、ほんとだよ。」

「そう! よかった!」

ヒツジがちいさな木を食べるってことが、どうしてそんなにだいじなのか、ぼくにはわからなかった。でも王子くんはそのままつづける。

「じゃあ、バオバブも食べる?」

ぼくはこの王子くんにおしえてさしあげた。バオバブっていうのはちいさな木じゃなくて、きょうかいのたてものぐらい大きな木で、そこにゾウのむれをつれてきても、たった1本のバオバブも食べきれやしないんだ、って。

ゾウのむれっていうのを、王子くんはおもしろがって、

「ゾウの上に、またゾウをのせなきゃ……」

「ゾウの上に、またゾウをのせなきゃ……」といいつつも、いうことはしっかりいいかえしてきた。

「バオバブも大きくなるまえ、もとは小さいよね。」

「なるほど! でも、どうしてヒツジにちいさなバオバブを食べてほしいの?」

するとこういうへんじがかえってきた。「え! わかんないの!」あたりまえだといわんばかりだった。ひとりでずいぶんあたまをつかったけど、ようやくどういうことなのかなっとくできた。

つまり、王子くんの星も、ほかの星もみんなそうなんだけど、いい草とわるい草がある。とすると、いい草の生えるいいタネと、わるい草のわるいタネがあるわけだ。でもタネは目に見えない。土のなかでひっそりねむっている。おきてもいいかなって気になると、のびていって、まずはお日さまにむかって、むじゃきでかわいいそのめを、おずおずと出していくんだ。ハツカダイコンやバラのめなら、生えたままにすればいい。でもわるい草や花になると、見つけしだいすぐ、ひっこぬかないといけない。そして、王子くんの星には、おそろしいタネがあったんだ……それがバオバブのタネ。そいつのために、星のじめんのなかは、めちゃくちゃになった。しかも、たった一本のバオバブでも、手おくれになると、もうどうやってもとりのぞけない。星じゅうにはびこって、根っこで星にあなをあけてしまう。それで、もしその星がちいさくて、そこがびっしりバオバブだらけになってしまえば、星はばくはつしてしまうんだ。

「きっちりしてるかどうかだよ。」というのは、またべつのときの、王子くんのおことば。「あさ、じぶんのみだしなみがおわったら、星のみだしなみもていねいにすること。ちいさいときはまぎらわしいけど、バラじゃないってわかったじてんで、バオバブをこまめにひきぬくようにすること。やらなきゃいけないのは、めんどうといえばめんどうだけど、かんたんといえばかんたんなんだよね。」

というわけで、ぼくは王子くんのおおせのまま、ここにその星をかいた。えらそうにいうのはきらいなんだけど、バオバブがあぶないってことはぜんぜん知られてないし、ひとつの星にいて、そういうことをかるくかんがえていると、めちゃくちゃきけんなことになる。だから、めずらしく、おもいきっていうことにする。いくよ、「子どものみなさん、バオバブに気をつけること!」これは、ぼくの友だちのためでもある。そのひとたちはずっとまえから、すぐそばにきけんがあるのに気がついてない。だからぼくは、ここにこの絵をかかなきゃいけない。ここでいましめるだけのねうちがある。そう、みんなはこんなことをふしぎにおもうかもしれない。「どうしてこの本には、こういう大きくてりっぱな絵が、バオバブの絵だけなんですか?」こたえはとってもかんたん。やってみたけど、うまくいかなかった。バオバブをかいたときは、ただもう、すぐにやらなきゃって、いっしょうけんめいだったんだ。

6

「夕ぐれが大すきなんだ。夕ぐれを見にいこう……」

「でも、またなきゃ……」

「なにをまつの?」

「夕ぐれをまつんだよ。」

とてもびっくりしてから、きみはじぶんをわらったのかな。こういったよね。

「てっきりまだ、ぼくんちだとおもってた!」

なるほど。ごぞんじのとおり、アメリカでまひるのときは、フランスでは夕ぐれ。だからあっというまにフランスへいけたら、夕ぐれが見られるってことになる。でもあいにく、フランスはめちゃくちゃとおい。だけど、きみの星では、てくてくとイスをもってあるけば、それでいい。そうやってきみは、いつでも見たいときに、くれゆくお日さまを見ていたんだ。

「1日に、44回も夕ぐれを見たことがあるよ!」

といったすこしあとに、きみはこうつけくわえた。

「そうなんだ……ひとはすっごくせつなくなると、夕ぐれがこいしくなるんだ……」

「その44回ながめた日は、じゃあすっごくせつなかったの?」

だけどこの王子くんは、へんじをなさらなかった。

7

5日め、またヒツジのおかげで、この王子くんにまつわるなぞが、ひとつあきらかになった。その子は、なんのまえおきもなく、いきなりきいてきたんだ。ずっとひとりで、うーんとなやんでいたことが、とけたみたいに。

「ヒツジがちいさな木を食べるんなら、花も食べるのかな?」

「ヒツジは目に入ったものみんな食べるよ。」

「花にトゲがあっても?」

「ああ。花にトゲがあっても。」

「じゃあ、トゲはなんのためにあるの?」

わからなかった。そのときぼくは、エンジンのかたくしまったネジを外そうと、もう手いっぱいだった。しかも気が気でなかった。どうも、てひどくやられたらしいということがわかってきたし、さいあく、のみ水がなくなることもあるって、ほんとにおもえてきたからだ。

「トゲはなんのためにあるの?」

この王子くん、しつもんをいちどはじめたら、ぜったいおやめにならない。ぼくは、ネジでいらいらしていたから、いいかげんにへんじをした。

「トゲなんて、なんのやくにも立たないよ、たんに花がいじわるしたいんだろ!」

「えっ!」

すると、だんまりしてから、その子はうらめしそうにつっかかってきた。

「ウソだ! 花はかよわくて、むじゃきなんだ! どうにかして、ほっとしたいだけなんだ! トゲがあるから、あぶないんだぞって、おもいたいだけなんだ……」

ぼくは、なにもいわなかった。かたわらで、こうかんがえていた。「このネジがてこでもうごかないんなら、いっそ、かなづちでふっとばしてやる。」でも、この王子くんは、またぼくのかんがえをじゃまなさった。

「きみは、ほんとにきみは花が……」

「やめろ! やめてくれ! 知るもんか! いいかげんにいっただけだ。ぼくには、ちゃんとやらなきゃいけないことがあるんだよ!」

その子は、ぼくをぽかんと見た。

「ちゃんとやらなきゃ!?」

その子はぼくを見つめた。エンジンに手をかけ、指はふるいグリスで黒くよごれて、ぶかっこうなおきものの上にかがんでいる、そんなぼくのことを。

「おとなのひとみたいな、しゃべりかた!」

ぼくはちょっとはずかしくなった。でも、ようしゃなくことばがつづく。

「きみはとりちがえてる……みんないっしょくたにしてる!」

その子は、ほんきでおこっていた。こがね色のかみの毛が、風になびいていた。

「まっ赤なおじさんのいる星があったんだけど、そのひとは花のにおいもかがないし、星もながめない。ひとをすきになったこともなくて、たし算のほかはなんにもしたことがないんだ。1にちじゅう、きみみたいに、くりかえすんだ。『わたしは、ちゃんとしたにんげんだ! ちゃんとしたにんげんなんだ!』それで、はなをたかくする。でもそんなの、にんげんじゃない、そんなの、キノコだ!」

「な、なに?」

「キノコ!」

この王子くん、すっかりごりっぷくだ。

「100まん年まえから、花はトゲをもってる。100まん年まえから、ヒツジはそんな花でも食べてしまう。だったらどうして、それをちゃんとわかろうとしちゃいけないわけ? なんで、ものすごくがんばってまで、そのなんのやくにも立たないトゲを、じぶんのものにしたのかって。ヒツジと花のけんかは、だいじじゃないの? ふとった赤いおじさんのたし算のほうがちゃんとしてて、だいじだっていうの? たったひとつしかない花、ぼくの星のほかにはどこにもない、ぼくだけの花が、ぼくにはあって、それに、ちいさなヒツジが1ぴきいるだけで、花を食べつくしちゃうこともあるって、しかも、じぶんのしてることもわからずに、あさ、ふっとやっちゃうことがあるってわかってたとしても、それでもそれが、だいじじゃないっていうの?」

その子はまっ赤になって、しゃべりつづける。

「だれかが、200まんの星のなかにもふたつとない、どれかいちりんの花をすきになったんなら、そのひとはきっと、星空をながめるだけでしあわせになれる。『あのどこかに、ぼくの花がある……』っておもえるから。でも、もしこのヒツジが、あの花を食べたら、そのひとにとっては、まるで、星ぜんぶが、いきなりなくなったみたいなんだ! だから、それはだいじじゃないっていうの、ねえ!」

「だれかが、200まんの星のなかにもふたつとない、どれかいちりんの花をすきになったんなら、そのひとはきっと、星空をながめるだけでしあわせになれる。『あのどこかに、ぼくの花がある……』っておもえるから。でも、もしこのヒツジが、あの花を食べたら、そのひとにとっては、まるで、星ぜんぶが、いきなりなくなったみたいなんだ! だから、それはだいじじゃないっていうの、ねえ!」その子は、もうなにもいえなかった。いきなり、わあっとなきだした。夜がおちて、ぼくはどうぐを手ばなした。なんだか、どうでもよくなった。エンジンのことも、ネジのことも、のどのかわきも、死ぬことさえも。ひとつの星、ひとつのわくせい、ぼくのいばしょ――このちきゅうの上に、ひとりの気ままな王子くんが、いじらしく立っている。ぼくはその子をだきしめ、ゆっくりとあやした。その子にいった。「きみのすきな花は、なにもあぶなくなんかない……ヒツジにくちわをかいてあげる、きみのヒツジに……花をまもるものもかいてあげる……あと……」どういっていいのか、ぼくにはよくわからなかった。じぶんは、なんてぶきようなんだろうとおもった。どうやったら、この子と心がかようのか、ぼくにはわからない……すごくふしぎなところだ、なみだのくにって。

8

ほどなくして、その花のことがどんどんわかっていった。それまでも、王子くんの星には、とてもつつましい花があった。花びらがひとまわりするだけの、ちっともばしょをとらない花だ。あさ、気がつくと草のなかから生えていて、夜にはなくなっている。でも、あの子のいった花はそれじゃなくて、ある日、どこからかタネがはこばれてきて、めを出したんだ。王子くんはまぢかで、そのちいさなめを見つめた。いままで見てきた花のめとは、ぜんぜんちがっていた。またべつのバオバブかもしれなかった。でも、くきはすぐのびるのをやめて、花になるじゅんびをはじめた。王子くんは、大きなつぼみがつくのを目のあたりにして、花がひらくときはどんなにすごいんだろうと、わくわくした。けれど、その花はみどり色のへやに入ったまま、なかなかおめかしをやめなかった。どんな色がいいか、じっくりとえらび、ちまちまとふくをきて、花びらをひとつひとつととのえていく。ひなげしみたいに、しわくちゃのまま出たくなかった。きらきらとかがやくくらい、きれいになるまで、花をひらきたくなかった。そうなんだ、その花はとってもおしゃれさんなんだ! だから、かくれたまま、なん日もなん日も、みじたくをつづけた。ようやく、あるあさ、ちょうどお日さまがのぼるころ、ぱっと花がひらいた。

あまりに気をくばりすぎたからか、その花はあくびをした。

「ふわあ。目がさめたばかりなの……ごめんなさいね……まだ、かみがくしゃくしゃ……」

そのとき、王子くんの口から、おもわずことばがついてでた。

「き、きれいだ!」

この花、あまりつつましくもないけど、心がゆさぶられる……と王子くんはおもった。

そこへすぐ、花のことば。「あさのおしょくじのじかんじゃなくて。このままあたしはほうっておかれるの?」

王子くんは、もうしわけなくなって、つめたい水のはいったじょうろをとってきて、花に水をやった。

こんなちょうしで、ちょっとうたぐりぶかく、みえっぱりだったから、その花はすぐに、その子をこまらせるようになった。たとえばある日、花はこの王子くんに、よっつのトゲを見せて、こういった。

「ツメをたてたトラが来たって、へいき。」

「ツメをたてたトラが来たって、へいき。」「トラなんて、ぼくの星にはいないよ。」と王子くんはいいかえした。「それに、トラは草なんて食べない。」

「あたし、草じゃないんだけど。」と花はなにげなくいった。

「ごめんなさい……」

「トラなんてこわくないの、ただ、風にあたるのは大っきらい。ついたてでもないのかしら?」

「トラなんてこわくないの、ただ、風にあたるのは大っきらい。ついたてでもないのかしら?」『風にあたるのがきらいって……やれやれ、こまった花だ。』と王子くんはおもった。『この花、とってもきむずかしいなあ……』

「夜には、ガラスのおおいをかけてちょうだい。あなたのおうち、すっごくさむい。いごこちわるい。あたしのもといたところは……」

と、ここで花は話をやめた。花はタネのかたちでやってきた。ほかのところなんて、わかるわけなかった。ついむじゃきにウソをいってしまいそうになったので、はずかしくなったけど、花はえへんえへんとせきをして、王子くんのせいにしようとした。

と、ここで花は話をやめた。花はタネのかたちでやってきた。ほかのところなんて、わかるわけなかった。ついむじゃきにウソをいってしまいそうになったので、はずかしくなったけど、花はえへんえへんとせきをして、王子くんのせいにしようとした。「ついたては……?」

「とりにいこうとしたら、きみがしゃべったんじゃないか!」

また花は、わざとらしくえへんとやった。その子におしつけるのは、うしろめたかったけど。

これだから、王子くんは、まっすぐ花をあいしていたけど、すぐしんじられなくなった。たいしたことのないことばも、ちゃんとうけとめたから、すごくつらくなっていった。

「きいちゃいけなかった。」って、あるとき、その子はぼくにいった。「花はきくものじゃなくて、ながめて、においをかぐものだったんだ。ぼくの花は、ぼくの星を、いいにおいにした。でも、それをたのしめばいいって、わかんなかった。ツメのはなしにしても、ひどくいらいらしたけど、気もちをわかってあげなくちゃいけなかったんだ。」

まだまだはなしはつづいた。

「そのときは、わかんなかった! ことばよりも、してくれたことを、見なくちゃいけなかった。あの子は、いいにおいをさせて、ぼくをはれやかにしてくれた。ぼくはぜったいに、にげちゃいけなかった! へたなけいさんのうらにも、やさしさがあったのに。あの花は、あまのじゃくなだけなんだ! でもぼくはわかすぎたから、あいすることってなんなのか、わかんなかった。」

9

星から出るのに、その子はわたり鳥をつかったんだとおもう。出る日のあさ、じぶんの星のかたづけをした。火のついた火山のススを、ていねいにはらった。そこにはふたつ火のついた火山があって、あさごはんをあたためるのにちょうどよかった。それと火のきえた火山もひとつあったんだけど、その子がいうには「まんがいち!」のために、その火のきえた火山もおなじようにススをはらった。しっかりススをはらえば、火山の火も、どかんとならずに、ちろちろとながつづきする。どかんといっても、えんとつから火が出たくらいの火なんだけど。もちろん、ぼくらのせかいでは、ぼくらはあんまりちっぽけなので、火山のススはらいなんてできない。だから、ぼくらにとって火山ってのはずいぶんやっかいなことをする。

「さよなら。」って、その子は花にいった。

でも花はなにもかえさなかった。

「さよなら。」って、もういちどいった。

花はえへんとやったけど、びょうきのせいではなかった。

「あたし、バカね。」と、なんとか花がいった。「ゆるしてね。おしあわせに。」

つっかかってこなかったので、その子はびっくりした。ガラスのおおいをもったまま、おろおろと、そのばに立ちつくした。どうしておだやかでやさしいのか、わからなかった。

「ううん、すきなの。」と花はいった。「きみがそのことわかんないのは、あたしのせい。どうでもいいか。でも、きみもあたしとおなじで、バカ。おしあわせに。……おおいはそのままにしといて。もう、それだけでいい。」

「でも風が……」

「そんなにひどいびょうきじゃないの……夜、ひんやりした空気にあたれば、よくなるとおもう。あたし、花だから。」

「でも虫は……」

「毛虫の1ぴきや2ひき、がまんしなくちゃ。チョウチョとなかよくなるんだから。すごくきれいなんだってね。そうでもしないと、ここにはだれも来ないし。とおくだしね、きみは。大きな虫でもこわくない。あたしには、ツメがあるから。」

花は、むじゃきによっつのトゲを見せた。それからこういった。

「そんなぐずぐずしないで、いらいらしちゃう。行くってきめたんなら、ほら!」

なぜなら、花はじぶんのなきがおを見られなくなかったんだ。花ってよわみを見せたくないものだから……。

10

さいしょのところは、王さまのすまいだった。王さまは、まっ赤なおりものとアーミンの白い毛がわをまとって、あっさりながらもでんとしたイスにこしかけていた。

「なんと! けらいだ。」と、王子くんを見るなり王さまは大ごえをあげた。

王子くんはふしぎにおもった。

「どうして、ぼくのことをそうおもうんだろう、はじめてあったのに!」

王さまにかかれば、せかいはとてもあっさりしたものになる。だれもかれもみんな、けらい。その子は知らなかったんだ。

「ちこうよれ、よう見たい。」王さまは、やっとだれかに王さまらしくできると、うれしくてたまらなかった。

王子くんは、どこかにすわろうと、まわりを見た。でも、星は大きな毛がわのすそで、どこもいっぱいだった。その子はしかたなく立ちっぱなし、しかもへとへとだったから、あくびが出た。

「王のまえであくびとは、さほうがなっとらん。」と王さまはいった。「だめであるぞ。」

「がまんなんてできないよ。」と王子くんはめいわくそうにへんじをした。「長たびで、ねてないんだ。」

「ならば、あくびをせよ。ひとのあくびを見るのも、ずいぶんごぶさたであるな、あくびとはこれはそそられる。さあ! またあくびせよ、いうことをきけ。」

「そんなせまられても……むりだよ……」と王子くんは、かおをまっ赤にした。

「むむむ! では……こうだ、あるときはあくびをせよ、またあるときは……」

王さまはちょっとつまって、ごきげんななめ。

なぜなら王さまは、なんでもじぶんのおもいどおりにしたくて、そこからはずれるものは、ゆるせなかった。いわゆる〈ぜったいの王さま〉ってやつ。でも根はやさしかったので、ものわかりのいいことしか、いいつけなかった。

王さまにはこんな口ぐせがある。「いいつけるにしても、しょうぐんに海鳥になれといって、しょうぐんがいうことをきかなかったら、それはしょうぐんのせいではなく、こちらがわるい。」

「すわっていい?」と、王子くんは気まずそうにいった。

「すわるであるぞ。」王さまは毛がわのすそをおごそかにひいて、いいつけた。

でも、王子くんにはよくわからないことがあった。この星はごくごくちーっちゃい。王さまはいったい、なにをおさめてるんだろうか。

「へいか……すいませんが、しつもんが……」

「しつもんをせよ。」と王さまはあわてていった。

「へいかは、なにをおさめてるんですか?」

「すべてである。」と王さまはあたりまえのようにこたえた。

「すべて?」

王さまはそっとゆびを出して、じぶんの星と、ほかのわくせいとか星とか、みんなをさした。

「それが、すべて?」と王子くんはいった。

「それがすべてである……」と王さまはこたえた。

なぜなら〈ぜったいの王さま〉であるだけでなく、〈うちゅうの王さま〉でもあったからだ。

「なら、星はみんな、いうとおりになるの?」

「むろん。」と王さまはいった。「たちまち、いうとおりになる。それをやぶるものは、ゆるさん。」

あまりにすごい力なので、王子くんはびっくりした。じぶんにもしそれだけの力があれば、44回といわず、72回、いや100回でも、いやいや200回でも、夕ぐれがたった1日のあいだに見られるんじゃないか、しかもイスもうごかさずに! そう、かんがえたとき、ちょっとせつなくなった。そういえば、じぶんのちいさな星をすててきたんだって。だから、おもいきって王さまにおねがいをしてみた。

「夕ぐれが見たいんです……どうかおねがいします……夕ぐれろって、いってください……」

「もし、しょうぐんに花から花へチョウチョみたいにとべ、であるとか、かなしい話を書け、であるとか、海鳥になれ、であるとかいいつけて、しょうぐんが、いわれたことをできなかったとしよう。なら、そいつか、この王か、どちらがまちがってると、そちはおもう?」

「王さまのほうです。」と王子くんはきっぱりいった。

「そのとおり。それぞれには、それぞれのできることをまかせねばならぬ。ものごとがわかって、はじめて力がある。もし、こくみんに海へとびこめといいつけようものなら、国がひっくりかえる。そのようにせよ、といってもいいのは、そもそも、ものごとをわきまえて、いいつけるからである。」

「じゃあ、ぼくの夕ぐれは?」と王子くんはせまった。なぜなら王子くん、いちどきいたことは、ぜったいにわすれない。

「そちの夕ぐれなら、見られるぞ。いいつけよう。だが、まとう。うまくおさめるためにも、いいころあいになるまでは。」

「それはいつ?」と王子くんはたずねる。

「むむむ!」と王さまはいって、ぶあつい〈こよみ〉をしらべた。「むむむ! そうだな……だい……たい……ごご7じ40ぷんくらいである! さすれば、いうとおりになるのがわかるだろう。」

王子くんはあくびをした。夕ぐれにあえなくて、ざんねんだった。それに、ちょっともううんざりだった。

「ここですることは、もうないから。」と王子くんは王さまにいった。「そろそろ行くよ!」

「行ってはならん。」と王さまはいった。けらいができて、それだけうれしかったんだ。「行ってはならん、そちを、だいじんにしてやるぞ!」

「それで、なにをするの?」

「む……ひとをさばくであるぞ!」

「でも、さばくにしても、ひとがいないよ!」

「それはわからん。まだこの王国をぐるりとまわってみたことがない。年をとったし、大きな

「ふうん! でもぼくはもう見たよ。」と、王子くんはかがんで、もういちど、ちらっと星のむこうがわを見た。「あっちには、ひとっこひとりいない……」

「なら、じぶんをさばくである。」と王さまはこたえた。「もっとむずかしいぞ。じぶんをさばくほうが、ひとをさばくよりも、はるかにむずかしい。うまくじぶんをさばくことができたなら、それは、しょうしんしょうめい、けんじゃのあかしだ。」

すると王子くんはいった。「ぼく、どこにいたって、じぶんをさばけます。ここにすむひつようはありません。」

「むむむ! たしか、この星のどこかに、よぼよぼのネズミが1ぴきおる。夜、もの音がするからな。そのよぼよぼのネズミをさばけばよい。ときどき、死けいにするんである。そうすれば、そのいのちは、そちのさばきしだいである。だが、いつもゆるしてやることだ、だいじにせねば。1ぴきしかおらんのだ。」

また王子くんはへんじをする。「ぼく、死けいにするのきらいだし、もうさっさと行きたいんです。」

「ならん。」と王さまはいう。

もう、王子くんはいつでも行けたんだけど、年よりの王さまをしょんぼりさせたくなかった。

「もし、へいかが、いうとおりになるのをおのぞみなら、ものわかりのいいことを、いいつけられるはずです。いいつける、ほら、1ぷんいないにしゅっぱつせよ、とか。ぼくには、もう、いいころあいなんだとおもいます……」

王さまはなにもいわなかった。王子くんはとりあえず、どうしようかとおもったけど、ためいきをついて、ついに星をあとにした……

「そちを、ほかの星へつかわせるぞ!」そのとき、王さまはあわてて、こういった。

まったくもってえらそうないいかただった。

おとなのひとって、そうとうかわってるな、と王子くんは心のなかでおもいつつ、たびはつづく。

11

「ふふん! ファンのおでましか!」王子くんが見えるなり、みえっぱりはとおくから大ごえをあげた。

というのも、みえっぱりにかかれば、だれもかれもみんなファンなんだ。

「こんにちは。」と王子くんはいった。「へんなぼうしだね。」

「あいさつできる。」と、みえっぱりはいう。「はくしゅされたら、これであいさつする。あいにく、ここをとおりすぎるひとなんていないわけだが。」

「うん?」王子くんは、なんのことかわからなかった。

「りょう手で、ぱちぱちとやってみな。」と、みえっぱりはその子にすすめた。

王子くんは、りょう手でぱちぱちとやった。みえっぱりは、ぼうしをちょっともち上げて、そっとあいさつをした。

「王さまのところよりもたのしいな。」と王子くんは心のなかでおもった。だからもういちど、りょう手でぽちぱちとやった。みえっぱりも、ぼうしをちょっともち上げて、もういちどあいさつをした。

5ふんつづけてみたけど、おなじことばかりなので、王子くんはこのあそびにもあきてしまった。

「じゃあ、そのぼうしを下ろすには、どうしたらいいの?」と、その子はきいた。

でも、みえっぱりはきいてなかった。みえっぱりは、ほめことばにしか、ぜったい耳をかさない。

「おまえは、おれさまを心のそこから、たたえているか?」と、その男は王子くんにきいた。

「たたえるって、どういうこと?」

「たたえるっていうのは、このおれさまが、この星でいちばんかっこよくて、いちばんおしゃれで、いちばん金もちで、いちばんかしこいんだって、みとめることだ。」

「でも、星にはきみしかいないよ!」

「おねがいだ、とにかくおれさまをたたえてくれ!」

「たたえるよ。」といって、王子くんは、かたをちょっとあげた。「でも、きみ、そんなことのどこがだいじなの?」

そして王子くんは、そこをあとにした。

おとなのひとって、やっぱりそうとうおかしいよ、とだけ、その子は心のなかで思いつつ、たびはつづく。

12

「ここでなにしてるの?」王子くんは、のんだくれにいった。その子が見ると、その男は、からのビンひとそろい、なかみのはいったビンひとそろいをまえにして、だんまりすわっていた。

「のんでんだ。」と、のんだくれは、しょんぼりとこたえた。

「なんで、のむの?」と王子くんはたずねた。

「わすれたいんだ。」と、のんだくれはこたえた。

「なにをわすれたいの?」と、王子くんは気のどくになってきて、さらにきいた。

「はずかしいのをわすれたい。」と、のんだくれはうつむきながら、うちあけた。

「なにがはずかしいの?」と、王子くんはたすけになりたくて、たずねてみた。

「のむのがはずかしい!」のんだくれは、そういったきり、とうとうだんまりをきめこんだ。

どうしていいかわからず、王子くんは、そこをあとにした。

おとなのひとって、やっぱりめちゃくちゃおかしい、とその子は心のなかで思いつつ、たびはつづく。

13

「こんにちは。」と、その子はいった。「たばこの火、きえてるよ。」

「3+2=5。5+7=12。12+3=15。こんにちは。15+7=22。22+6=28。火をつけなおすひまなんてない。26+5=31。ふう。ごうけいが、5おく162まん2731。」

「なに、その5おくって。」

「ん? まだいたのか。5おく……もうわからん……やらなきゃいけないことがたくさんあるんだ! ちゃんとしてるんだ、わたしは。むだ口たたいてるひまはない! 2+5=7……」

「なんなの、その5おく100まんっていうのは。」また王子くんはいった。なにがあっても、いちどしつもんをはじめたら、ぜったいにやめない。

しごとにんげんは、かおを上げた。

「54年この星にすんでいるが、気がちったのは、3どだけだ。さいしょは、あれだ、22年まえのこと、コガネムシがどこからともなく、とびこんできたせいだ。ぶんぶんとうるさくしたから、たし算を4回まちがえた。2どめは、あれだ、11年まえ、リウマチのほっさがおきたせいだ。うんどうぶそくで、あるくひまもない。ちゃんとしてるんだ、わたしは。3どめは……まさにいまだ! さてと、5おく100……」

「……も、なにがあるの?」

しごとにんげんは、ほっといてはもらえないんだと、あきらめた。

「……も、あのちいさいやつがあるんだ。ときどき空に見えるだろ。」

「ハエ?」

「いいや、そのちいさいのは、ひかる。」

「ミツバチ?」

「いいや。そのちいさいのは、こがね色で、なまけものをうっとりさせる。だが、ちゃんとしてるからな、わたしは! うっとりしてるひまはない。」

「あっ! 星?」

「そうだ、星だ。」

「じゃあ、5おく100まんの星をどうするの?」

「5おく162まん2731。ちゃんとしてるんだ、わたしは。こまかいんだ。」

「それで、星をどうするの?」

「どうするかって?」

「うん。」

「なにも。じぶんのものにする。」

「星が、きみのもの?」

「そうだ。」

「でも、さっきあった王さまは……」

「王さまは、じぶんのものにしない、〈おさめる〉んだ。ぜんぜんちがう。」

「じゃあ、星がじぶんのものだと、なんのためになるの?」

「ああ、お金もちになれるね。」

「じゃあ、お金もちだと、なんのためになるの?」

「またべつの星が買える、あたらしいのが見つかったら。」

王子くんは心のなかでおもった。『このひと、ちょっとへりくつこねてる。さっきのよっぱらいといっしょだ。』

でもとりあえず、しつもんをつづけた。

「どうやったら、星がじぶんのものになるの?」

「そいつは、だれのものだ?」と、しごとにんげんは、ぶっきらぼうにへんじをした。

「わかんない。だれのものでもない。」

「じゃあ、わたしのものだ。さいしょにおもいついたんだから。」

「それでいいの?」

「もちろん。たとえば、きみが、だれのものでもないダイヤを見つけたら、それはきみのものになる。だれのものでもない島を見つけたら、それはきみのもの。さいしょになにかをおもいついたら、〈とっきょ〉がとれる。きみのものだ。だから、わたしは星をじぶんのものにする。なぜなら、わたしよりさきに、だれひとりも、そんなことをおもいつかなかったからだ。」

「うん、なるほど。」と王子くんはいった。「で、それをどうするの?」

「とりあつかう。かぞえて、かぞえなおす。」と、しごとにんげんはいった。「むずかしいぞ。だが、わたしは、ちゃんとしたにんげんなんだ!」

王子くんは、まだなっとくできなかった。

「ぼくは、スカーフいちまい、ぼくのものだったら、首のまわりにまきつけて、おでかけする。ぼくは、花が1りん、ぼくのものだったら、花をつんでもっていく。でも、きみ、星はつめないよね!」

「そうだ。だが、ぎんこうにあずけられる。」

「それってどういうこと?」

「じぶんの星のかずを、ちいさな紙きれにかきとめるってことだ。そうしたら、その紙を、ひきだしにしまって、カギをかける。」

「それだけ?」

「それでいいんだ!」

王子くんはおもった。『おもしろいし、それなりにかっこいい。でも、ぜんぜんちゃんとしてない!』

王子くんは、ちゃんとしたことについて、おとなのひとと、ちがったかんがえをもっていたんだ。

「ぼく。」と、その子はことばをつづける。「花が1りん、ぼくのもので、まいにち水をやります。火山がみっつ、ぼくのもので、まいしゅう、ススはらいをします。それに、火がきえてるのも、ススはらいします。まんがいちがあるから。火山のためにも、花のためにもなってます、ぼくのものにしてるってことが。でも、きみは星のためにはなってません……」

しごとにんげんは、口もとをひらいたけど、かえすことばが、みつからなかった。王子くんは、そこをあとにした。

おとなのひとって、やっぱりただのへんてこりんだ、とだけ、その子は心のなかでおもいつつ、たびはつづく。

14

『このひとは、ばかばかしいかもしれない。でも、王さま、みえっぱり、しごとにんげんやのんだくれなんかよりは、ばかばかしくない。そうだとしても、このひとのやってることには、いみがある。あかりをつけるってことは、たとえるなら、星とか花とかが、ひとつあたらしくうまれるってこと。だから、あかりをけすのは、星とか花をおやすみさせるってこと。とってもすてきなおつとめ。すてきだから、ほんとうに、だれかのためになる。』

その子は星にちかづくと、あかりつけにうやうやしくあいさつをした。

「こんにちは。どうして、いま、あかりをけしたの?」

「しなさいっていわれてるから。」と、あかりつけはこたえた。「こんにちは。」

「しなさいって、なにを?」

「このあかりをけせって。こんばんは。」

と、そのひとは、またつけた。

「えっ、どうして、いま、またつけたの?」

「しなさいっていわれてるから。」と、あかりつけはこたえた。

「よくわかんない。」と王子くんはいった。

「わかんなくていいよ。」と、あかりつけはいった。「しなさいは、しなさいだ。こんにちは。」

と、あかりをけした。

それから、おでこを赤いチェックのハンカチでふいた。

「それこそ、ひどいしごとだよ。むかしは、ものがわかってた。あさけして、夜つける。ひるのあまったじかんをやすんで、夜のあまったじかんは、ねる……」

「じゃあ、そのころとは、べつのことをしなさいって?」

「おなじことをしなさいって。」と、あかりつけはいった。「それがほんっと、ひどい話なんだ! この星は年々、まわるのがどんどん早くなるのに、おなじことをしなさいって!」

「つまり?」

「つまり、いまでは、1ぷんでひとまわりするから、ぼくにはやすむひまが、すこしもありゃしない。1ぷんのあいだに、つけたりけしたり!」

「へんなの! きみんちじゃ、1日が1ぷんだなんて!」

「なにがへんだよ。」と、あかりつけがいった。「もう、ぼくらは1か月もいっしょにしゃべってるんだ。」

「1か月?」

「そう。30ぷん、30日! こんばんは。」

と、またあかりをつけた。

王子くんは、そのひとのことをじっと見た。しなさいっていわれたことを、こんなにもまじめにやる、このあかりつけのことが、すきになった。その子は、夕ぐれを見たいとき、じぶんからイスをうごかしていたことを、おもいだした。その子は、この友だちをたすけたかった。

「ねえ……やすみたいときに、やすめるコツ、知ってるよ……」

「いつだってやすみたいよ。」と、あかりつけはいった。

ひとっていうのは、まじめにやってても、なまけたいものなんだ。

王子くんは、ことばをつづけた。

「きみの星、ちいさいから、大またなら3ぽでひとまわりできるよね。ずっと日なたにいられるように、ゆっくりあるくだけでいいんだよ。やすみたくなったら、きみはあるく……すきなぶんだけ、おひるがずっとつづく。」

「そんなの、たいしてかわらないよ。」と、あかりつけはいった。「ぼくがずっとねがってるのは、ねむることなんだ。」

「こまったね。」と王子くんがいった。

「こまったね。」と、あかりつけもいった。「こんにちは。」

と、あかりをけした。

王子くんは、ずっととおくへたびをつづけながら、こんなふうにおもった。『あのひと、ほかのみんなから、ばかにされるだろうな。王さま、みえっぱり、のんだくれ、しごとにんげんから。でも、ぼくからしてみれば、たったひとり、あのひとだけは、へんだとおもわなかった。それっていうのも、もしかすると、あのひとが、じぶんじゃないことのために、あくせくしてたからかも。』

その子は、ざんねんそうにためいきをついて、さらにかんがえる。

『たったひとり、あのひとだけ、ぼくは友だちになれるとおもった。でも、あのひとの星は、ほんとにちいさすぎて、ふたりも入らない……』

ただ、王子くんとしては、そうとはおもいたくなかったんだけど、じつは、この星のことも、ざんねんにおもっていたんだ。だって、なんといっても、24じかんに1440回も夕ぐれが見られるっていう、めぐまれた星なんだから!

15

「おや、たんけん家じゃな。」王子くんが見えるなり、そのひとは大ごえをあげた。

王子くんは、つくえの上にこしかけて、ちょっといきをついた。もうそれだけたびをしたんだ!

「どこから来たね?」と、おじいさんはいった。

「なあに、そのぶあつい本?」と王子くんはいった。「ここでなにしてるの?」

「わしは、ちりのはかせじゃ。」と、おじいさんはいった。

「なあに、そのちりのはかせっていうのは?」

「ふむ、海、川、町、山、さばくのあるところをよくしっとる、もの知りのことじゃ。」

「けっこうおもしろそう。」と王子くんはいった。「やっと、ほんもののしごとにであえた!」それからその子は、はかせの星をぐるりと見た。こんなにもでんとした星は、見たことがなかった。

「とってもみごとですね、あなたの星は。大うなばらは、あるの?」

「まったくもってわからん。」と、はかせはいった。

「えっ!(王子くんは、がっかりした。)じゃあ、山は?」

「まったくもってわからん。」と、はかせはいった。

「じゃあ、町とか川とか、さばくとかは?」

「それも、まったくもってわからん。」と、はかせはいった。

「でも、ちりのはかせなんでしょ!」

「さよう。」と、はかせはいった。「だが、たんけん家ではない。それに、わしの星にはたんけん家がおらん。ちりのはかせはな、町、川、山、海、大うなばらやさばくをかぞえに行くことはない。はかせというのは、えらいひとだもんで、あるきまわったりはせん。じぶんのつくえを、はなれることはない。そのかわり、たんけん家を、むかえるんじゃ。はかせは、たんけん家にものをたずね、そのみやげ話をききとる。そやつらの話で、そそられるものがあったら、そこではかせは、そのたんけん家が、しょうじきものかどうかをしらべるんじゃ。」

「どうして?」

「というのもな、たんけん家がウソをつくと、ちりの本はめちゃくちゃになってしまう。のんだくれのたんけん家も、おなじだ。」

「どうして?」と王子くんはいった。

「というのもな、よっぱらいは、ものがだぶって見える。そうすると、はかせは、ひとつしかないのに、ふたつ山があるように、書きとめてしまうからの。」

「たんけん家に、ふむきなひと、ぼく知ってるよ。」と王子くんはいった。

「いるじゃろな。ところで、そのたんけん家が、しょうじきそうだったら、はかせは、なにが見つかったのか、たしかめることになる。」

「見に行くの?」

「いや。それだと、あまりにめんどうじゃ。だから、はかせは、たんけん家に、それをしんじさせるだけのものを出せ、という。たとえば、大きな山を見つけたっていうんであれば、大きな石ころでももってこにゃならん。」

はかせは、ふいにわくわくしだした。

「いやはや、きみはとおくから来たんだな! たんけん家だ! さあ、わしに、きみの星のことをしゃべってくれんか。」

そうやって、はかせはノートをひらいて、えんぴつをけずった。はかせというものは、たんけん家の話をまず、えんぴつで書きとめる。それから、たんけん家が、しんじられるだけのものを出してきたら、やっとインクで書きとめるんだ。

「それで?」と、はかせはたずねた。

「えっと、ぼくんち。」と王子くんはいった。「あんまりおもしろくないし、すごくちいさいんだ。みっつ火山があって、ふたつは火がついていて、ひとつはきえてる。でも、まんがいちがあるかもしれない。」

「まんがいちがあるかもしれんな。」と、はかせはいった。

「花もあるよ。」

「わしらは、花については書きとめん。」と、はかせはいった。

「どうしてなの! いちばんきれいだよ!」

「というのもな、花ははかないんじゃ。」

「なに、その〈はかない〉って?」

「ちりの本はな、」と、はかせはいう。「すべての本のなかで、いちばんちゃんとしておる。ぜったい古くなったりせんからの。山がうごいたりするなんぞ、めったにない。大うなばらがひあがるなんぞ、めったにない。わしらは、かわらないものを書くんじゃ。」

「でも、きえた火山が目をさますかも。」と王子くんはわりこんだ。「なあに、その〈はかない〉って?」

「火山がきえてようと、目ざめてようと、わしらにとっては、おなじこと。」と、はかせはいった。「わしらにだいじなのは、山そのものだけじゃ。うごかんからな。」

「でも、その〈はかない〉ってなに?」また王子くんはいった。なにがあっても、いちどしつもんをはじめたら、ぜったいにやめない。

「それは、〈すぐにきえるおそれがある〉ということじゃ。」

「ぼくの花は、すぐにきえるおそれがあるの?」

「むろんじゃ。」

『ぼくの花は、はかない。』と王子くんはおもった。『それに、まわりからじぶんをまもるのは、よっつのトゲだけ! それに、ぼくは、ぼくんちに、たったひとつおきざりにしてきたんだ!』

その子は、ふいに、やめておけばよかった、とおもった。でも、気をとりなおして、

「これから行くのに、おすすめの星はありませんか?」と、その子はたずねた。

「ちきゅうという星じゃ。」と、はかせはこたえた。「いいところだときいておる……」

そうして、王子くんは、そこをあとにした。じぶんの花のことを、おもいつつ。

16

そんなわけで、ななつめの星は、ちきゅうだった。

このちきゅうというのは、どこにでもある星なんかじゃない! かぞえてみると、王さまが(もちろん黒いかおの王さまも入れて)111にん、ちりのはかせが7000にん、しごとにんげんが90まんにん、のんだくれが750まんにん、みえっぱりが3おく1100まんにんで、あわせてだいたい20おくのおとなのひとがいる。

ちきゅうの大きさをわかりやすくする、こんな話がある。

とおくからながめると、たいへん見ものだ。このおおぜいのうごきは、バレエのダンサーみたいに、きちっきちっとしていた。まずはニュージーランドとオーストラリアのあかりつけの出ばんが来る。そこでじぶんのランプをつけると、このひとたちはねむりにつく。するとつぎは中国とシベリアのばんが来て、このうごきにくわわって、おわると、うらにひっこむ。それからロシアとインドのあかりつけのばんになる。つぎはアフリカとヨーロッパ。それから南アメリカ、それから北アメリカ。しかも、このひとたちは、じぶんの出るじゅんを、ぜったいまちがえない。

でも、北きょくにひとつだけ、南きょくにもひとつだけ、あかりがあるんだけど、そこのふたりのあかりつけは、のんべんだらりとしたまいにちをおくっていた。だって、1年に2回はたらくだけでいいんだから。

17

うまくいおうとして、ちょっとウソをついてしまうってことがある。あかりつけのことも、ぜんぶありのままってわけじゃないんだ。そのせいで、なにも知らないひとに、ぼくらの星のことをへんにおしえてしまったかもしれない。ちきゅうのほんのちょっとしか、にんげんのものじゃない。ちきゅうにすんでる20おくのひとに、まっすぐ立ってもらって、

でも、おとなのひとにこんなことをいっても、やっぱりしんじない。いろんなところが、じぶんたちのものだっておもいたいんだ。じぶんたちはバオバブくらいでっかいものなんだって、かんがえてる。だから、そのひとたちに、「かぞえてみてよ」って、いってごらん。すうじが大すきだから、きっとうれしがる。でも、みんなはそんなつまらないことで、じかんをつぶさないように。くだらない。みんな、ぼくをしんじて。

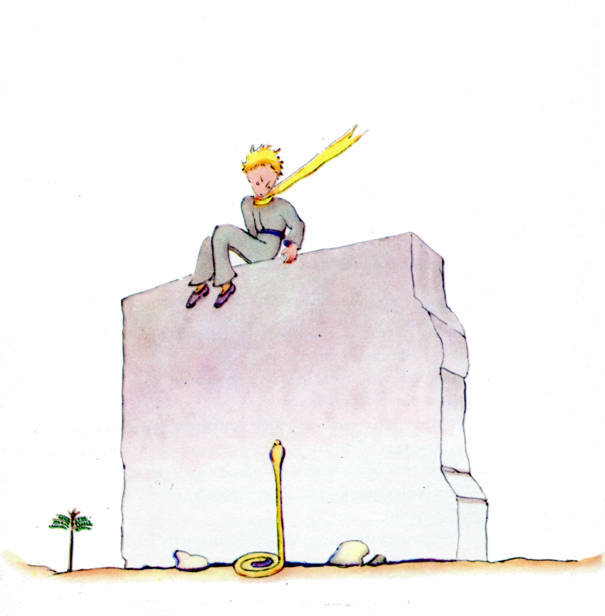

王子くんはちきゅうについたんだけど、そのとき、ひとのすがたがどこにもなくて、びっくりした。それでもう、星をまちがえたのかなって、あせってきた。すると、すなのなかで、月の色した輪っかが、もぞもぞうごいた。

「こんばんは。」と王子くんがとりあえずいってみると、

「こんばんは。」とヘビがいった。

「ぼく、どの星におっこちたの?」と王子くんがきくと、

「ちきゅうの、アフリカ。」とヘビがこたえた。

「えっ、まさか、ちきゅうにはひとがいないの?」

「ここは、さばく。さばくに、ひとはいない。ちきゅうは、ひろい。」とヘビはいった。

王子くんは石ころにすわって、目を空のほうへやった。

「星がきらきらしてるのは、みんなが、ふとしたときに、じぶんの星を見つけられるようにするためなのかな。ほら、ぼくの星! まうえにあるやつ……でも、ほんとにとおいなあ!」

「きれいだ。」とヘビはいう。「ここへ、なにしに?」

「花とうまくいってなくて。」と王子くんはいった。

「ふうん。」とヘビはいった。

それで、ふたりはだんまり。

「ひとはどこにいるの?」と、しばらくしてから王子くんがきいた。「さばくだと、ちょっとひとりぼっちだし。」

「ひとのなかでも、ひとりぼっちだ。」とヘビはいった。

王子くんは、ヘビをじっと見つめた。

「でもおれは、王さまのゆびより、つよい。」とヘビはいった。

王子くんはにっこりした。

「きみ、そんなにつよくないよ……手も足もなくて……たびだって、できないよ……」

「おれは船よりも、ずっととおくへ、きみをつれてゆける。」とヘビはいった。

ヘビは王子くんのくるぶしに、ぐるりとまきついた。金のうでわみたいに。

「おれがついたものは、もといた土にかえる。」と、ことばをつづける。「でも、きみはけがれていない。それに、きみは星から来た……」

王子くんは、なにもへんじをしなかった。

「きみを見てると、かわいそうになる。このかたい岩でできたちきゅうの上で、力もないきみ。おれなら、たすけになれる。じぶんの星がなつかしくなったら、いつでも。あと……」

「もう! わかったよ。」と王子くんはいった。「でも、なんでずっと、それとなくいうわけ?」

「おれそのものが、それのこたえだ。」とヘビはいった。

それで、ふたりはだんまり。

18

「こんにちは。」と王子くんがいうと、

「こんにちは。」と花がいった。

「ひとはどこにいますか?」と、王子くんはていねいにたずねた。

花は、いつだか、ぎょうれつがとおるのを見たことがあった。

「ひと? いるとおもう。6にんか7にん。なん年かまえに見かけたから。でも、どこであえるか、ぜんぜんわかんない。風まかせだもん。あのひとたち、根っこがないの。それってずいぶんふべんね。」

「さようなら。」と王子くんがいうと、

「さようなら。」と花がいった。

19

「こんにちは。」と、その子がとりあえずいってみると、

「こんにちは……こんにちは……こんにちは……」と、やまびこがへんじをする。

「なんて名まえ?」と王子くんがいうと、

「なんて名まえ……なんて名まえ……なんて名まえ……」と、やまびこがへんじをする。

「友だちになってよ、ひとりぼっちなんだ。」と、その子がいうと、

「ひとりぼっち……ひとりぼっち……ひとりぼっち……」と、やまびこがへんじをする。

『もう、へんな星!』と、その子はそのときおもった。『ここ、かさかさしてるし、とげとげしてるし、ひりひりする。ひとって、おもいえがく力がないんじゃないの。だれかのいったことをくりかえす……ぼくんちにある花は、いっつもむこうからしゃべりかけてくるのに……』

20

さて、王子くんが、さばくを、岩山を、雪の上をこえて、ながながとあゆんでいくと、ようやく1本の道に行きついた。そして道をゆけば、すんなりひとのいるところへたどりつく。

そこは、バラの花がさきそろう

「こんにちは。」と、バラがいっせいにこたえた。

王子くんは、たくさんのバラをながめた。みんな、その子の花にそっくりだった。

「きみたち、なんて名まえ?」と、王子くんはぽかんとしながら、きいた。

「わたしたち、バラっていうの。」と、バラがいっせいにこたえた。

「えっ!」って、王子くんはいって……

そのあと、じぶんがみじめにおもえてきた。その子の花は、うちゅうにじぶんとおなじ花なんてないって、その子にしゃべっていた。それがどうだろう、このひとつの庭だけでも、にたようなものがぜんぶで、5000ある!

その子はおもった。『あの子、こんなのを見たら、すねちゃうだろうな……きっと、とんでもないほど、えへんえへんってやって、かれたふりして、バカにされないようにするだろうし、そうしたら、ぼくは、手あてをするふりをしなくちゃいけなくなる。だって、しなけりゃあの子、ぼくへのあてつけで、ほんとにじぶんをからしちゃうよ……』

それからこうもかんがえた。『ひとつしかない花があるから、じぶんはぜいたくなんだとおもってた。でも、ほんとにあったのは、ありきたりのバラ。それと、ひざたけの火山みっつで、そのうちひとつは、たぶん、ずっときえたまま。これじゃあ、りっぱでえらいあるじにはなれない……』そうして、草むらにつっぷして、なみだをながした。

21

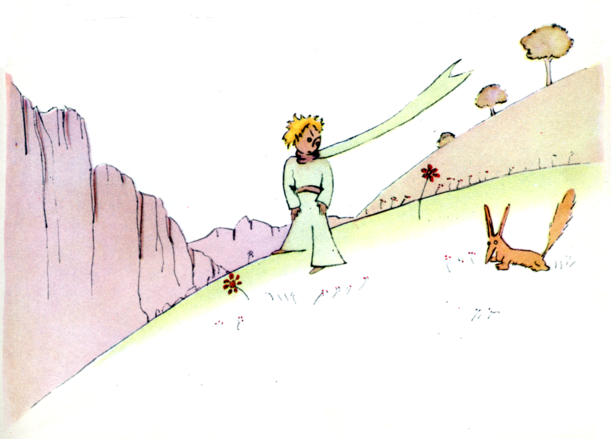

キツネが出てきたのは、そのときだった。

「こんにちは。」とキツネがいった。

「こんにちは。」と王子くんはていねいにへんじをして、ふりかえったけど、なんにもいなかった。

「ここだよ。」と、こえがきこえる。「リンゴの木の下……」

「おいら、キツネ。」とキツネはこたえた。

「こっちにきて、いっしょにあそぼうよ。」と王子くんがさそった。「ぼく、ひどくせつないんだ……」

「いっしょにはあそべない。」とキツネはいった。「おいら、きみになつけられてないもん。」

「あ! ごめん。」と王子くんはいった。

でも、じっくりかんがえてみて、こうつけくわえた。

「〈なつける〉って、どういうこと?」

「このあたりのひとじゃないね。」とキツネがいった。「なにかさがしてるの?」

「ひとをさがしてる。」と王子くんはいった。「〈なつける〉って、どういうこと?」

「ひと。」とキツネがいった。「あいつら、てっぽうをもって、かりをする。いいめいわくだよ! ニワトリもかってるけど、それだけがあいつらのとりえなんだ。ニワトリはさがしてる?」

「ううん。」と王子くんはいった。「友だちをさがしてる。〈なつける〉って、どういうこと?」

「もうだれもわすれちゃったけど、」とキツネはいう。「〈きずなをつくる〉ってことだよ……」

「きずなをつくる?」

「そうなんだ。」とキツネはいう。「おいらにしてみりゃ、きみはほかのおとこの子10まんにんと、なんのかわりもない。きみがいなきゃダメだってこともない。きみだって、おいらがいなきゃダメだってことも、たぶんない。きみにしてみりゃ、おいらはほかのキツネ10まんびきと、なんのかわりもないから。でも、きみがおいらをなつけたら、おいらたちはおたがい、あいてにいてほしい、っておもうようになる。きみは、おいらにとって、せかいにひとりだけになる。おいらも、きみにとって、せかいで1ぴきだけになる……」

「わかってきた。」と王子くんはいった。「いちりんの花があるんだけど……あの子は、ぼくをなつけたんだとおもう……」

「かもね。」とキツネはいった。「ちきゅうじゃ、どんなことだっておこるから……」

「えっ! ちきゅうの話じゃないよ。」と王子くんはいった。

キツネはとってもふしぎがった。

「ちがう星の話?」

「うん。」

「その星、かりうどはいる?」

「その星、かりうどはいる?」「いない。」

「いいねえ! ニワトリは?」

「いない。」

「そううまくはいかないか。」とキツネはためいきをついた。

さて、キツネはもとの話にもどって、

「おいらのまいにち、いつもおなじことのくりかえし。おいらはニワトリをおいかけ、ひとはおいらをおいかける。ニワトリはどれもみんなおんなじだし、ひとだってだれもみんなおんなじ。だから、おいら、ちょっとうんざりしてる。でも、きみがおいらをなつけるんなら、おいらのまいにちは、ひかりがあふれたみたいになる。おいらは、ある足音を、ほかのどんなやつとも聞きわけられるようになる。ほかの音なら、おいら

キツネはだんまりして、王子くんをじっと見つめて、

「おねがい……おいらをなつけておくれ!」といった。

「よろこんで。」と王子くんはへんじをした。「でもあんまりじかんがないんだ。友だちを見つけて、たくさんのことを知らなきゃなんない。」

「自分のなつけたものしか、わからないよ。」とキツネはいった。「ひとは、ひまがぜんぜんないから、なんにもわからない。ものうりのところで、できあがったものだけをかうんだ。でも、友だちをうるやつなんて、どこにもいないから、ひとには、友だちってものがちっともいない。友だちがほしいなら、おいらをなつけてくれ!」

「なにをすればいいの?」と王子くんはいった。

「気ながにやらなきゃいけない。」とキツネはこたえる。「まずは、おいらからちょっとはなれたところにすわる。たとえば、その草むらにね。おいらはきみをよこ目で見て、きみはなにもしゃべらない。ことばは、すれちがいのもとなんだ。でも、1日、1日、ちょっとずつそばにすわってもいいようになる……」

「おんなじじかんに、来たほうがいいよ。」とキツネはいった。「そうだね、きみがごごの4じに来るなら、3じにはもう、おいら、うきうきしてくる。それからじかんがどんどんすすむと、ますますうきうきしてるおいらがいて、4じになるころには、ただもう、そわそわどきどき。そうやって、おいらは、しあわせをかみしめるんだ! でも、でたらめなじかんにくるなら、いつ心をおめかししていいんだか、わからない……きまりごとがいるんだよ。」

「きまりごとって、なに?」と王子くんはいった。

「これもだれもわすれちゃったけど、」とキツネはいう。「1日をほかの1日と、1じかんをほかの1じかんと、べつのものにしてしまうもののことなんだ。たとえば、おいらをねらうかりうどにも、きまりごとがある。あいつら、木ようは村のむすめとダンスをするんだ。だから、木ようはすっごくいい日! おいらはブドウばたけまでぶらぶらあるいていく。もし、かりうどがじかんをきめずにダンスしてたら、どの日もみんなおんなじようになって、おいらの心やすまる日がすこしもなくなる。」

こんなふうにして、王子くんはキツネをなつけた。そして、そろそろ行かなきゃならなくなった。

「はあ。」とキツネはいった。「……なみだがでちゃう。」

「きみのせいだよ。」と王子くんはいった。「ぼくは、つらいのはぜったいいやなんだ。でも、きみは、ぼくになつけてほしかったんでしょ……」

「そうだよ。」とキツネはいった。

「でも、いまにもなきそうじゃないか!」と王子くんはいった。

「そうだよ。」とキツネはいった。

「じゃあ、きみにはなんのいいこともないじゃない!」

「いいことはあったよ。」とキツネはいった。「小むぎの色のおかげで。」

それからこうつづけた。

「バラの庭に行ってみなよ。きみの花が、せかいにひとつだけってことがわかるはず。おいらにさよならをいいにもどってきたら、ひみつをひとつおしえてあげる。」

王子くんは、またバラの庭に行った。

「きみたちは、ぼくのバラとはちっともにていない。きみたちは、まだなんでもない。」と、その子はたくさんのバラにいった。「だれもきみたちをなつけてないし、きみたちもだれひとりなつけていない。きみたちは、であったときのぼくのキツネとおんなじ。あの子は、ほかのキツネ10まんびきと、なんのかわりもなかった。でも、ぼくがあの子を友だちにしたから、もういまでは、あの子はせかいにただ1ぴきだけ。」

するとたくさんのバラは、ばつがわるそうにした。

「きみたちはきれいだけど、からっぽだ。」と、その子はつづける。「きみたちのために死ぬことなんてできない。もちろん、ぼくの花だって、ふつうにとおりすがったひとから見れば、きみたちとおんなじなんだとおもう。でも、あの子はいるだけで、きみたちぜんぶよりも、だいじなんだ。だって、ぼくが水をやったのは、あの子。だって、ぼくがガラスのおおいに入れたのは、あの子。だって、ぼくがついたてでまもったのは、あの子。だって、ぼくが毛虫をつぶしてやったのも(2、3びき、チョウチョにするためにのこしたけど)、あの子。だって、ぼくが、もんくとか、じまんとか、たまにだんまりだってきいてやったのは、あの子なんだ。だって、あの子はぼくのバラなんだもん。」

それから、その子はキツネのところへもどってきた。

「さようなら。」と、その子がいうと……

「さようなら。」とキツネがいった。「おいらのひみつだけど、すっごくかんたんなことなんだ。心でなくちゃ、よく見えない。もののなかみは、目では見えない、ってこと。」

「もののなかみは、目では見えない。」と、王子くんはもういちどくりかえした。わすれないように。

「バラのためになくしたじかんが、きみのバラをそんなにもだいじなものにしたんだ。」

「バラのためになくしたじかん……」と、王子くんはいった。わすれないように。

「ひとは、ほんとのことを、わすれてしまった。」とキツネはいった。「でも、きみはわすれちゃいけない。きみは、じぶんのなつけたものに、いつでもなにかをかえさなくちゃいけない。きみは、きみのバラに、なにかをかえすんだ……」

「ぼくは、ぼくのバラになにかをかえす……」と、王子くんはもういちどくりかえした。わすれないように。

22

「こんにちは。」と王子くんがいうと、

「こんにちは。」とポイントがかりがいった。

「ここでなにしてるの?」と王子くんがいうと、

「おきゃくを1000にんずつわけてるんだ。」とポイントがかりがいった。「きかんしゃにおきゃくがのってて、そいつをおまえは右だ、おまえは左だって、やってくんだよ。」

すると、きかんしゃが、ぴかっ、びゅん、かみなりみたいに、ごろごろごろ。ポイントがかりのいるたてものがゆれた。

「ずいぶんいそいでるね。」と王子くんはいった。「なにかさがしてるの?」

「それは、うごかしてるやつだって、わからんよ。」とポイントがかりはいった。

すると、こんどはぎゃくむきに、ぴかっ、びゅん、ごろごろごろ。

「もうもどってきたの?」と王子くんがきくと……

「おんなじのじゃないよ。」とポイントがかりがいった。「いれかえだ。」

「じぶんのいるところが気にいらないの?」

「ひとは、じぶんのいるところが、ぜったい気にいらないんだ。」とポイントがかりがいった。

すると、またまた、ぴかっ、びゅん、ごろごろごろ。

「さっきのおきゃくをおいかけてるの?」と王子くんはきいた。

「だれもおっかけてなんかないよ。」とポイントがかりはいった。「なかでねてるか、あくびをしてる。子どもたちだけが、まどガラスに鼻をおしつけてる。」

「子どもだけが、じぶんのさがしものがわかってるんだね。」と王子くんはいった。「パッチワークのにんぎょうにじかんをなくして、それがだいじなものになって、だからそれをとりあげたら、ないちゃうんだ……」

「うらやましいよ。」とポイントがかりはいった。

23

「こんにちは。」と、王子くんがいうと、

「こんにちは。」と、ものうりがいった。

ものうりはクスリをうっていた。そのクスリは、のどのからからをおさえるようにできていて、1しゅうかんにひとつぶで、もう、のみたいっておもわなくなるんだ。

「どうして、そんなのをうるの?」と王子くんはいった。

「むだなじかんをはぶけるからだ。」と、ものうりはいった。「はかせがかぞえたんだけど、1しゅうかんに53ぷんもむだがはぶける。」

「その53ぷんをどうするの?」

「したいことをするんだ……」

王子くんはかんがえる。『ぼく、53ぷんもじゆうになるんなら、ゆっくりゆーっくり、水くみ場にあるいていくんだけど……』

24

おかしくなって、さばくに下りてから、8日め。ぼくは、ものうりの話をききながら、ほんのすこしだけのこっていた水を、ぐいとのみほした。

「へえ!」と、ぼくは王子くんにいった。「たいへんけっこうな思いで話だけど、まだひこうきがなおってないし、もう、のむものもない。ぼくも、ゆっくりゆーっくり水くみ場にあるいていけると、うれしいんだけど!」

「友だちのキツネが……」と、その子がいったけど、

「いいかい、ぼうや。もうキツネの話をしてるばあいじゃないんだ!」

「どうして?」

「のどがからからで、もうすぐ死んじゃうんだよ……」

その子は、ぼくのいいぶんがわからなくて、こういった。

「友だちになるっていいことなんだよ、死んじゃうにしても。ぼく、キツネと友だちになれてすっごくうれしくて……」

ぼくはかんがえた。『この子、あぶないってことに気づいてない。はらぺこにも、からからにも、ぜったいならないんだ。ちょっとお日さまがあれば、それでじゅうぶん……』

ところが、その子はぼくを見つめて、そのかんがえにへんじをしたんだ。

「ぼくだって、のどはからからだよ……

ぼくは、だるそうにからだをうごかした。井戸をさがすなんて、ばかばかしい。はてもしれない、このさばくで。それなのに、そう、ぼくたちはあるきだした。

ずーっと、だんまりあるいていくと、夜がおちて、星がぴかぴかしはじめた。ぼくは、とろんとしながら、星をながめた。のどがからからで、ぼうっとする。王子くんのことばがうかんでは、ぐるぐるまわる。

「じゃあ、きみものどがからから?」と、ぼくはきいた。

でも、きいたことにはこたえず、その子はこういっただけだった。

「水は、心にもいいんだよ……」

ぼくは、どういうことかわからなかったけど、なにもいわなかった……きかないほうがいいんだと、よくわかっていた。

その子はへとへとだった。すわりこむ。ぼくもその子のそばにすわりこむ。しーんとしたあと、その子はこうもいった。

「星がきれいなのは、見えない花があるから……」

ぼくは〈そうだね〉とへんじをして、月のもと、だんまり、すなのでこぼこをながめる。

「さばくは、うつくしい。」と、その子はことばをつづけた……

まさに、そのとおりだった。ぼくはいつでも、さばくがこいしかった。なにも見えない。なにもきこえない。それでも、なにかが、しんとするなかにも、かがやいている……

王子くんはいった。「さばくがうつくしいのは、どこかに井戸をかくしてるから……」

ぼくは、どきっとした。ふいに、なぜ、すながかがやいてるのか、そのなぞがとけたんだ。ぼくが、ちいさなおとこの子だったころ、古いやしきにすんでいた。そのやしきのいいつたえでは、たからものがどこかにかくされているらしい。もちろん、だれひとりとして、それを見つけてないし、きっと、さがすひとさえいなかった。でも、そのいいつたえのおかげで、その家まるごと、まほうにかかったんだ。その家に、かくされたひみつがある。どこか、おくそこに……

「そうか。」と、ぼくは王子くんにいった。「あの家とか、あの星とか、あのさばくが気になるのは、そう、なにかをうつくしくするものは、目に見えないんだ!」

「うれしいよ。」と、その子はいった。「きみも、ぼくのキツネとおなじこといってる。」

王子くんがねつくと、ぼくはすぐさま、その子をだっこして、またあるきはじめた。ぼくは、むねがいっぱいだった。なんだか、こわれやすいたからものを、はこんでるみたいだ。きっと、これだけこわれやすいものは、ちきゅうのどこにもない、とさえかんじる。ぼくは、月あかりのもと、じっと見た。その子の青白いおでこ、つむった目、風にゆれるふさふさのかみの毛。ぼくはこうおもう。ここで見ているのは、ただの〈から〉。いちばんだいじなものは、目に見えない……

ちょっとくちびるがあいて、その子がほほえみそうになった。そのとき、ぼくはつづけて、こうかんがえていた。『ねむってる王子くんに、こんなにもぐっとくるのは、この子が花にまっすぐだから。花のすがたが、この子のなかで、ねむってても、ランプのほのおみたく、きらきらしてるから……』そのとき、これこそ、もっともっとこわれやすいものなんだ、って気がついた。この火を、しっかりまもらなくちゃいけない。風がびゅんとふけば、それだけできえてしまう……

そうして、そんなふうにあるくうち、ぼくは井戸を見つけた。夜あけのことだった。

25

王子くんはいった。「ひとって、はやいきかんしゃにむちゅうだけど、じぶんのさがしものはわかってない。ということは、そわそわして、ぐるぐるまわってるだけ。」

さらにつづける。

「そんなことしなくていいのに……」

ぼくたちが行きあたった井戸は、どうもサハラさばくの井戸っぽくはなかった。さばくの井戸っていうのは、さばくのなかで、かんたんな穴がぽこっとあいてるだけ。ここにあるのは、どうも村の井戸っぽい。でも、村なんてどこにもないし、ぼくは、ゆめかとおもった。

「おかしい。」と、ぼくは王子くんにいった。「みんなそろってる。くるくる、おけ、ロープ……」

その子はわらって、ロープを手にとり、くるくるをまわした。するときぃきぃと音がした。風にごぶさたしてる、かざみどりみたいな音だった。

ぼくは、その子にむりをさせたくなかった。

「かして。」と、ぼくはいった。「きみには、きつすぎる。」

そろりそろり、ぼくは、おけをふちのところまでひっぱり上げて、たおれないよう、しっかりおいた。ぼくの耳では、くるくるがうたいつづけていて、まだゆらゆらしてる水の上では、お日さまがふるえて見えた。

「この水がほしい。」と王子くんがいった。「のませてちょうだい……」

そのとき、ぼくはわかった。その子のさがしものが!

ぼくは、その子の口もとまで、おけをもちあげた。その子は、目をつむりながら、ごくっとのんだ。おいわいの日みたいに、気もちよかった。その水は、ただののみものとは、まったくべつのものだった。この水があるのは、星空のしたをあるいて、くるくるのうたがあって、ぼくがうでをふりしぼったからこそなんだ。この水は、心にいい。プレゼントみたいだ。ぼくが、ちいさなおとこの子だったころ。クリスマスツリーがきらきらしてて、夜ミサのおんがくがあって、みんな気もちよくにこにこしてたからこそ、ぼくのもらった、あのクリスマスプレゼントは、あんなふうに、きらきらかがやいていたんだ。

王子くんがいった。「きみんとこのひとは、5000本ものバラをひとつの庭でそだててる……で、さがしものは見つからない……」

「見つからないね。」と、ぼくはうなずく……

「それなのに、さがしものは、なにか1りんのバラとか、ちょっとの水とかのなかに見つかったりする……」

「そのとおり。」と、ぼくはうなずく。

王子くんはつづける。

「でも、目じゃまっくらだ。心でさがさなくちゃいけない。」

ぼくは水をのんだ。しんこきゅうする。さばくは、夜あけで、はちみつ色だった。ぼくもうれしかった、はちみつ色だったから。もう、むりをしなくてもいいんだ……

「ねぇ、やくそくをまもってよ。」と、王子くんはぽつりといって、もういちど、ぼくのそばにすわった。

「なんのやくそく?」

「ほら……ヒツジのくちわ……ぼくは、花におかえししなくちゃなんないんだ!」

ぼくはポケットから、ためしにかいた絵をとりだした。王子くんはそれを見ると、わらいながら、こういった。

「きみのバオバブ、ちょっとキャベツっぽい……」

「えっ!」

バオバブはいいできだとおもっていたのに!

「きみのキツネ……この耳……ちょっとツノっぽい……ながすぎるよ!」

その子は、からからとわらった。

「そんなこといわないでよ、ぼうや。ぼくは、なかの見えないボアと、なかの見えるボアしか、絵ってものをしらないんだ。」

「ううん、それでいいの。子どもはわかってる。」

そんなわけで、ぼくは、えんぴつでくちわをかいた。それで、その子にあげたんだけど、そのとき、なぜだか心がくるしくなった。

「ねぇ、ぼくにかくれて、なにかしようとしてる……?」

でも、その子はそれにこたえず、こう、ぼくにいった。

「ほら、ぼく、ちきゅうにおっこちて……あしたで1年になるんだ……」

そのあと、だんまりしてから、

「ここのちかくにおっこちたんだ……」

といって、かおをまっ赤にした。

そのとき、また、なぜだかわからないけど、へんにかなしい気もちになった。それなのに、ぼくはきいてみたくなったんだ。

「じゃあ、1しゅうかんまえ、ぼくときみがであったあのあさ、きみがあんなふうに、ひとのすむところのはるかかなた、ひとりっきりであるいていたのは、たまたまじゃないってこと!? きみは、おっこちたところに、もどってるんだね?」

王子くんは、もっと赤くなった。

ぼくは、ためらいつつもつづけた。

「もしかして、1年たったら……?」

王子くんは、またまたまっ赤になった。しつもんにはこたえなかったけど、でも、赤くなるってことは、〈うん〉っていってるのとおんなじってことだから、だから。

「ねぇ!」と、ぼくはいった。「だいじょうぶ……?」

それでも、その子はこたえなかった。

「きみは、もう、やることをやらなくちゃいけない。じぶんのからくりのところへかえらなきゃいけない。ぼくは、ここでまってる。あしたの夜、かえってきてよ……」

どうしても、ぼくはおちつけなかった。キツネをおもいだしたんだ。だれであっても、なつけられたら、ちょっとないてしまうものなのかもしれない……

26

井戸のそばに、こわれた古い石のかべがあった。つぎの日の夕がた、ぼくがやることをやってもどってくると、とおくのほうに、王子くんがそのかべの上にすわって、足をぶらんとさせているのが見えた。その子のはなしごえもきこえてくる。

「じゃあ、きみはおぼえてないの?」と、その子はいった。「ちがうって、ここは!」

その子のことばに、なにかがへんじをしているみたいだった。

「そうだけど! そう、きょうなんだけど、ちがうんだって、ここじゃないんだ……」

ぼくは、かべのほうへあるいていった。けれど、なにも見えないし、なにもきこえない。それでも、王子くんはまたことばをかえしていた。

「……そうだよ。さばくについた、ぼくの足あとが、どこからはじまってるかわかるでしょ。きみはまつだけでいいの。ぼくは、きょうの夜、そこにいるから。」

ぼくは、かべから20メートルのところまできたけど、まだなにも見えない。

王子くんは、だんまりしたあと、もういちどいった。

「きみのどくは、だいじょうぶなの? ほんとに、じわじわくるしまなくてもいいんだよね?」

ぼくは心がくるしくなって、たちどまったけれど、どうしてなのか、やっぱりわからなかった。

「とにかく、もう行ってよ。」と、その子はいった。「……ぼくは下りたいんだ!」

ぼくは、なんとかかべまでいって、かろうじてその子をうけとめた。ぼくのぼうや、ぼくの王子くん。かおが、雪のように青白い。

「いったいどういうこと! さっき、きみ、ヘビとしゃべってたよね!」

ぼくは、その子のいつもつけているマフラーをほどいた。こめかみをしめらせ、水をのませた。とにかく、ぼくはもうなにもきけなかった。その子は、おもいつめたようすで、ぼくのことをじっと見て、ぼくのくびにすがりついた。その子のしんぞうのどきどきがつたわってくる。てっぽうにうたれて死んでゆく鳥みたいに、よわよわしい。その子はいう。

「うれしいよ、きみは、じぶんのからくりにたりないものを見つけたんだね。もう、きみんちにかえってゆけるね……」

「どうして、わかるの?」

ぼくは、ちょうど知らせにくるところだった。かんがえてたよりも、やるべきことがうまくいったんだ、って。

その子は、ぼくのきいたことにはこたえなかったけど、こうつづけたんだ。

「ぼくもね、きょう、ぼくんちにかえるんだ……」

それから、さみしそうに、

「はるかにずっととおいところ……はるかにずっとむずかしいけど……」

ぼくは、ひしひしとかんじた。なにか、とんでもないことがおころうとしている。ぼくは、その子をぎゅっとだきしめた。ちいさな子どもにするみたいに。なのに、それなのに、ぼくには、その子がするっとぬけでて、穴におちてしまうような気がした。ぼくには、それをとめる力もない……

その子は、とおい目で、なにかをちゃんと見ていた。

「きみのヒツジがあるし、ヒツジのためのはこもあるし、くちわもある……」

そういって、その子は、さみしそうにほほえんだ。

ぼくは、ただじっとしていた。その子のからだが、ちょっとずつほてっていくのがわかった。

「ぼうや、こわいんだね……」

こわいのは、あたりまえなのに! でも、その子は、そっとわらって、

「夜になれば、はるかにずっとこわくなる……」

もうどうしようもないんだっておもうと、ぼくはまた、ぞっとした。ぼくは、このわらいごえが、もうぜったいにきけないなんて、どうしても、うけいれることができなかった。このわらいごえが、ぼくにとって、さばくのなかの水くみ場のようなものだったんだ。

「ぼうや、ぼくはもっと、きみのわらいごえがききたいよ……」

でも、その子はいった。

「夜がくれば、1年になる。ぼくの星が、ちょうど、1年まえにおっこちたところの上にくるんだ……」

「ぼうや、これはわるいゆめなんだろ? ヘビのことも、会うことも、星のことも……」

でも、その子は、ぼくのきいたことにこたえず、こういった。

「だいじなものっていうのは、見えないんだ……」

「そうだね……」

「それは花もおんなじ。きみがどこかの星にある花をすきになったら、夜、空を見るのがここちよくなる。どの星にもみんな、花がさいてるんだ……」

「そうだね……」

「それは水もおんなじ。きみがぼくにのませてくれた水は、まるで

「そうだね……」

「きみは、夜になると、星空をながめる。ぼくんちはちいさすぎるから、どれだかおしえてあげられないんだけど、かえって、そのほうがいいんだ。ぼくの星っていうのは、きみにとっては、あのたくさんのうちのひとつ。だから、どんな星だって、きみは見るのがすきになる……みんなみんな、きみの友だちになる。そうして、ぼくはきみに、おくりものをするんだよ……」

その子は、からからとわらった。

「ねぇ、ぼうや、ぼうや。ぼくは、そのわらいごえが大すきなんだ!」

「うん、それがぼくのおくりもの……水とおんなじ……」

「どういうこと?」

「ひとには、みんなそれぞれにとっての星があるんだ。たびびとには、星は目じるし。ほかのひとにとっては、ほんのちいさなあかりにすぎない。あたまのいいひとにとっては、しらべるものだし、あのしごとにんげんにとっては、お金のもと。でも、そういう星だけど、どの星もみんな、なんにもいわない。で、きみにも、だれともちがう星があるんだよ……」

「どういう、こと?」

「夜、空をながめたとき、そのどれかにぼくがすんでるんだから、そのどれかでぼくがわらってるんだから、きみにとっては、まるで星みんながわらってるみたいになる。きみには、わらってくれる星空があるってこと!」

その子は、からからとわらった。

「だから、きみの心がいえたら(ひとの心はいつかはいえるものだから)、きみは、ぼくとであえてよかったっておもうよ。きみは、いつでもぼくの友だち。きみは、ぼくといっしょにわらいたくてたまらない。だから、きみはときどき、まどをあける、こんなふうに、たのしくなりたくて……だから、きみの友だちはびっくりするだろうね、じぶんのまえで、きみが空を見ながらわらってるんだもん。そうしたら、きみはこんなふうにいう。『そうだ、星空は、いつだってぼくをわらわせてくれる!』だから、そのひとたちは、きみのあたまがおかしくなったとおもう。ぼくはきみに、とってもたちのわるいいたずらをするってわけ……」

そして、からからとわらった。

「星空のかわりに、からからわらう、ちいさなすずを、たくさんあげたみたいなもんだね……」

からからとわらった。それからまた、ちゃんとしたこえで。

「夜には……だから……来ないで。」

「きみを、ひとりにはしない。」

「ぼく、ぼろぼろに見えるけど……ちょっと死にそうに見えるけど、そういうものなんだ。見に来ないで。そんなことしなくていいから……」

「きみを、ひとりにはしない。」

でも、その子は気になるようだった。

「あのね……ヘビがいるんだよ。きみにかみつくといけないから……ヘビっていうのは、すぐおそいかかるから、ほしいままに、かみつくかもしれない……」

「きみを、ひとりにはしない。」

でも、ふっと、その子はおちついて、

「そっか、どくは、またかみつくときには、もうなくなってるんだ……」

あの夜、ぼくは、あの子がまたあるきはじめたことに気がつかなかった。あの子は、音もなくぬけだしていた。ぼくがなんとかおいつくと、あの子は、わき目もふらず、はや足であるいていた。あの子はただ、こういった。

それから、あの子はぼくの手をとったんだけど、またなやみだした。

「だめだよ。きみがきずつくだけだよ。ぼくは死んだみたいに見えるけど、ほんとうはそうじゃない……」

ぼくは、なにもいわない。

「わかるよね。とおすぎるんだ。ぼくは、このからだをもっていけないんだ。おもすぎるんだ。」

ぼくは、なにもいわない。

「でもそれは、ぬぎすてた、ぬけがらとおんなじ。ぬけがらなら、せつなくはない……」

ぼくは、なにもいわない。

あの子は、ちょっとしずんだ。でもまた、こえをふりしぼった。

「すてきなこと、だよね。ぼくも、星をながめるよ。星はみんな、さびたくるくるのついた井戸なんだ。星はみんな、ぼくに、のむものをそそいでくれる……」

ぼくは、なにもいわない。

「すっごくたのしい! きみには5おくのすずがあって、ぼくには5おくの水くみ場がある……」

そしてその子も、なにもいわない。だって、ないていたんだから……

「ここだよ。ひとりで、あるかせて。」

そういって、あの子はすわりこんだ。こわかったんだ。あの子は、こうつづけた。

ぼくもすわりこんだ。もう立ってはいられなかった。あの子はいった。

「ただ……それだけ……」

あの子はちょっとためらって、そのあと立ち上がった。1ぽだけ、まえにすすむ。ぼくはうごけなかった。

なにかが、きいろくひかっただけだった。くるぶしのちかく。あの子のうごきが、いっしゅんだけとまった。こえもなかった。あの子は、そうっとたおれた。木がたおれるようだった。音さえもしなかった。すなのせいだった。

27

いまとなっては、あれももう、6年まえのこと。……ぼくは、このできごとを、いままでだれにもはなさなかった。ひこうきなかまは、ぼくのかおをみて、ぶじにかえってきたことをよろこんでくれた。ぼくは、せつなかったけど、あいつらには、こういった。「いやあ、こりごりだよ……」

もういまでは、ぼくの心も、ちょっといえている。その、つまり……まったくってわけじゃない。でも、ぼくにはよくわかっている。あの子は、じぶんの星にかえったんだ。だって、夜があけても、あの子のからだは、どこにも見あたらなかったから。からだは、そんなにおもくなかったんだろう……。そして、ぼくは夜、星に耳をかたむけるのがすきになった。5おくのすずとおんなじなんだ……

でも、ほんとに、とんでもないこともおこってしまった。くちわをあの王子くんにかいてあげたんだけど、ぼくはそれに、かわのひもをかきたすのをわすれていたんだ! そんなんじゃどうやっても、ヒツジをつなぐことはできない。なので、ぼくは、かんがえこんでしまう。『あの子の星では、どういうことになってるんだろう? ひょっとして、ヒツジが花をたべてやしないか……』

こうもかんがえる。『あるわけない! あの王子くんは、じぶんの花をひとばんじゅうガラスおおいのなかにかくして、ヒツジから目をはなさないはずだ……』そうすると、ぼくはしあわせになる。そして、星がみんな、そっとわらってくれる。

また、こうもかんがえる。『ひとっていうのは、1どや2ど、気がゆるむけど、それがあぶないんだ! あの王子くんが夜、ガラスのおおいをわすれてしまったりとか、ヒツジが夜のうちに、こっそりぬけでたりとか……』そうすると、すずは、すっかりなみだにかわってしまう……

すごく、ものすごく、ふしぎなことだ。あの王子くんが大すきなきみたちにも、そしてぼくにとっても、うちゅうってものが、ただそのどこかで、どこかしらないところで、ぼくたちのしらないヒツジが、ひとつバラをたべるか、たべないかってだけで、まったくべつのものになってしまうんだ……

空を見てみよう。心でかんがえてみよう。『あのヒツジは、あの花をたべたのかな?』そうしたら、きみたちは、まったくべつのものが見えるはずだ……

そして、おとなのひとは、ぜったい、ひとりもわからない。それがすっごくだいじなんだってことを!

これは、ぼくにとって、せかいでいちばんきれいで、いちばんせつないけしきです。さっきのページのものと、おなじけしきなんですが、きみたちによく見てもらいたいから、もういちどかきます。あのときの王子くんが、ちじょうにあらわれたのは、ここ。それからきえたのも、ここ。

しっかり、このけしきを見てください。もし、いつかきみたちが、アフリカのさばくをたびしたとき、ここがちゃんとわかるように。それと、もし、ここをとおることがあったら、おねがいですから、たちどまって、星のしたで、ちょっとまってほしいんです! もし、そのとき、ひとりの子どもがきみたちのところへ来て、からからとわらって、こがね色のかみで、しつもんしてもこたえてくれなかったら、それがだれだか、わかるはずです。そんなことがあったら、どうか! ぼくの、ひどくせつないきもちを、どうにかしてください。すぐに、ぼくへ、てがみを書いてください。あの子がかえってきたよ、って……